その4:哲学と科学

「事実は小説より奇なり」といいますが、最近の国際情勢を見るとまさにこの 言葉を実感させられます。つい2・3年前に放映されたテレビアニメの中で、未 来のことを描いているにもかかわらず、ベルリンの壁がまだ残っていたり、ソ連 が健在であったりするのを見るといかに世の中の変わるスピ−ドが速いかという ことが分かるでしょう。しかし、私にとってこのような時代の変化は、たとえ予 想外のことであっても、そんなに驚くべきことには思えません。というのも、私 は、過去において2つの真に驚くべき事実に出会ったからです。といっても、別 に超能力を見たとか、ましてや幽霊や妖怪に出会ったというわけではありませ ん。私にとってのこの大事件とは、相対性理論と量子力学によって導き出される 世界の現実を知ってしまったことです。このような書き方をすると何か大袈裟な ように思われるかもしれませんが、少なくとも私の知性にとってはこれらはまさ に非常識な理論であり、それが事実だけに常識のまどろみを破るたいへんな出来 事だったのです。というのも、それまで私は何となく機械的唯物論的な考えをを 持っていて、時間と空間はグラフ用紙のようにしっかりしていて、その中を動き 回っている物体はすべて機械的に計算をすることができると考えていたからで す。ですから、たとえ幽霊や妖怪のようなものが実在するにしても、それは科学 的に機械論的に解明できる対象にすぎないと思っていましたし、人間の意識や霊 魂といわれるものには、脳の機械的な複雑さの産物であるという、哲学の用語で 言えば、素朴な物活論的な考えを持っていたからです。御存知の通り、相対性理 論というのは運動する個々の物体や人によって時間の進み具合が異なり、それは 同時に空間の歪みによって規定されてくるという理論です。従って、ここではグ ラフ用紙のような整然としている時間と空間は成り立たず、成り立つように思え ても、それはあくまで近似に過ぎないということになります。また、量子力学の 原則によれば、ミクロの対象については、その位置とエネルギ−の大きさは同時 に正確に計ることは出来ず、その一方の正確さのためには他方の正確さを犠牲に しなくてはならないということになり、すべてのものが機械論的に決定できると いう決定論の立場は否定されることになります。今では、詳しい数式は分かりま せんが、この混乱をかなり哲学的な立場から説明できると思っています。けれど も、当時はこれらの事実は私にとってたいへんな驚きでありましたし、今でも私 の哲学的思索に大きな課題を与え続けています。

最近では物理学をはじめとして、このような自然科学が明らかにしてきたさま ざまな事実が一般的な話題になるようになりました。ブラックホ−ルの理論で有 名なホ−キング博士やNHK特集のシリ−ズに取り上げられたアインシュタイン など、詳しい理論的な内容は分からなくても、その理論が含む思想的なものは 徐々に人々に受け入れられているように思えます。実際、当初は理解できる人が 世界に数人しかいない相対性理論もすでに理系の大学生にとっては教養レベルの 必須事項となっていますし、量子力学に至っては、これなしには今日のエレクト ロニックスは成り立たないと言えるでしょう。いずれにしても、20世紀の技術 革新はこの非常識とも言える科学的成果の上に成り立っているのであり、同時に 東西ドイツの統一やソ連の崩壊などの最近の歴史もこれによって動かされている わけです。

このように見ていくと、現代が科学の時代であるということがあらためて理解

できると思います。哲学史の観点から見ても、今世紀は科学の影響の強い時代で

あり、哲学的に魅力のある思想の多くが、哲学者と呼ばれる人々よりむしろ科学

者の中に見出されるのも事実です。20世紀の哲学者といえばハイデッガ、サル

トル、そしてヴィトゲンシュタインなどの名前がかかげられるでしょうが、アイ

ンシュタインほどの知名度がないのは確かです。今世紀の前半には彼のほかに、

ニ−ルス・ボ−ア、ハイゼンベルク、ディラックなどのそうそうたる物理学者が

登場しますし、中頃からはワトソン、クリックなどの生物学者の名前も見出せま

す。また、今日の情報科学の基礎を作った人としてフォン・ノイマンやウィナ

−、よく哲学者の間でも話題になる数学者のゲ−デルなども忘れるわけにはいか

ないでしょう。いずれにしても、彼らは単に自然科学者として偉大であるのみな

らず、その業績の背後に独自の自然観や哲学を持っており、そもそも彼らの多く

が科学者になる以前に哲学をはじめとした古典的教養を身に着けていたことを見

逃してはなりません。ハイゼンベルクがプラトンの多面体の理論に凝っていたこ

とは有名ですし、数少ない梅園哲学の理解者でもあったあの湯川博士が漢学の大

家であったことはすでに御存知のことと思います。そもそも、近世までは哲学者

が自然学者であり、自然学者が哲学者であったのですから、これも当然のことか

も知れません。ただ、自然学や社会学が科学として専門化、分化するにようにな

って、哲学がこれらの科学の歩みについて行けなくなったのが真相でしょう。哲学も科学もこの意味で有限な人間の知的所産であるのです。

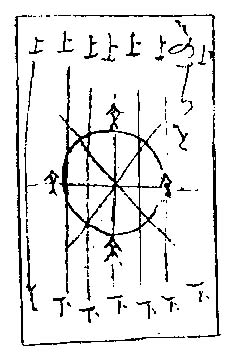

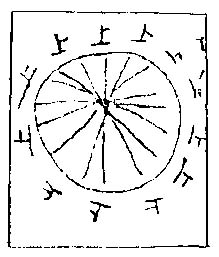

ところで、梅園においてその哲学を決定づけた科学的発見とは地球が丸いとい う事実であったと思います。それまでの地球観、当時のレベルにおいては世界観 というべきでしょうけれども、それは平面的な大地と上に広がる天空との平行状 態のイメ−ジに よって成り立っており、言わば「上下」を明記したグラフ用紙 のように世界は秩序づけられていると当時の人々は考えていたわけです。これに 対して、梅園は直円の図式が示すように中心とその広がりという形で世界を秩序 づけていたのであり、グラフ用紙の升目にあたる「経」「緯」という概念につ いても、まず中心からの広がりを示す「通」の概念によって「経」を規定し、次 にその広がりを押える「塞」の概念によって「緯」を規定しています。これはあ きらかに地球が丸いことを意識した球体モデルであり、何故我々の住むこの世界 が球体であるのかという問いへの答えを通して得られた世界観だと言えるでしょ う。このように梅園は当時のいわば科学的な知識の解釈を通して自己の哲学の基 盤を形成しているわけですが、ここで注意されなくてはならないことは、この哲 学的な考察が単に自然の事実についての説明にとどまらず、価値の問題について も多くの変化をもたらしたということです。従来の世界観の固定的な「上下」の 概念は単に自然の枠組を示すものではなく、「天は尊く地は卑し」という形で身 分制度を正統化していたことを見逃してはなりません。ここにおいては、世界は 絶対的な意味での「上」「下」という方向性を持ち、その方向性は単に世界を固 定的に秩序づけるのみならず、「尊い」とか「卑しい」とかいうように価値その ものの上下の固定化を意味していたわけです。絶対的な方向性は、それがまさに 絶対的であるが故に、世界を人間の習気によって、人間にとってだけの人為の立 場から解釈してしまう、それのみならずその解釈によって人間自身を縛ってしま うという危険を持っています。この意味で、梅園が地球が丸いということ、つま り地球球体説を自己の哲学のモデルとして直円の図式を得たことは、世界をより 柔軟に、より相対的な立場から解釈する基本になったという主張には説得力があ ります。

※左の図は「三浦梅園研究所」提供の「形理転持図一合」ですが、直円については庄田さんのHPの中の「32:動止成転持図」も参考になります。

このことについては高橋正和氏がすでに「玄語手引き草」の解説を通し て詳しく論じています。つまり、我々が常に絶対的なもの、変わらないであろう ものと見なしている「上下」という方向が、実は地球の位置によって相対的に変 わるのであり、日本から見れば下の方向も、アルゼンチンの人から見れば上の方 向にあるように、我々の認識もさまざまな立場を踏まえたうえで統一的になされ ねばならないというわけです。これは世界の秩序を単に我々の眼前にある常識的 な基準から見 出すべきでなく、反対にある側と自分の側を共に考察 し、その相 反性の中から見出される べきであるという 反観合一の認識論の典型的な例を提 示していると見る こともできます。 高橋正和氏はこれを「叢書・日本の 思想 家 三浦梅園」において「視座の哲学」と命名していますが的確な表現だと思い ます。

普通、日本において哲学というと何か宗教的なものもしくは人生論的なものと いうイメ−ジが強いのですが、実際にはそれらよりも科学に近いものということ ができます。宗教と哲学との関係についてははすでに述べましたので、人生論的 な問題と哲学について述べますと、この人生論は一般に哲学によって論じられて きたというよりも、文学やそれにまつわる評論を通して語られてきたというのが 本当の所だと思います。もちろん、「人間はいかに生きるべきか」という倫理的 問いかけは哲学の根幹をなすものですが、人生論という形で限定的に語られる場 合、日本においてそれは具体的に特定された人間関係について論じられているの であって、人間関係を越えて自然のあり方からそれを導き出すということはまず ないでしょう。例えば、人生論においては「愛」だとか「誠」だとか「誠実さ」 とかいう情緒的な言葉がよく出てきますが、それが具体的にどのように定義され るべきであって、どのような自然のあり方にその根拠が見出されるのかというこ とはまず問われません。古代ギリシアにおいては「愛」とは自然のものを結び付 ける力であって、「憎しみ 」とはその反対の力であるというように主張した哲 学者(エンペドクレス)もいました し、中国でも先程の「天は尊し地は卑し」 というように、上下からなる宇宙観から人間社会の規範を求めるということもな されていましたけれども、日本においては専ら具体的な場面に即して「忠」「 孝」などの徳目が論じられているようです。いずれにせよ、日本的な意味での人 生論とは人間社会という特殊な場面に限定された物事のあり様についての評論で あっても、森羅万象すべてにかかわる存在のあり方を意識するものではありませ ん。ところが、哲学者にとって人生とは存在もしくは自然の一つの特殊なあり様 に過ぎず、真に人間を探究することは存在のあり方を求めること、もしくは少な くとも人間がいかに世界と接するかという認識の原理を確立することなしには成 り立たないのです。スピノザの「エチカ(倫理学)」という書物はこの意味で典 型的な哲学者の人生観を表わしていると思います。というのも、この本は「倫理 学」という題名を持ちつつも徹底的な機械論的汎神論の存在観をその最初に提示 しているのであり、この主張を前提として倫理を説いているからです。ですか ら、普通日本人が親しんでいる人生論というものは、このような普遍性を追及す る哲学というよりは、特殊なものの具体性を表現する文学に属するということが できるのではないかと思います。

一方、科学の方はこの点において物理学なら物理、生物学なら生き物というよ うに対象は限定されていますが、直接的に、そして文学よりもはるかに明快に自 然のあり方、存在のあり様を示してくれます。それははっきりとした事実の普遍 的法則性を明らかにするものであり、その意味で哲学との関係は深いのです。か つて哲学者が自然学者であり、その意味で今の科学と哲学とが同じ根を持ってい たのであり、両者とも宗教的な神話の世界にその根拠を持つのではなく事実の世 界にその根拠を持つ故に、哲学と科学は宗教よりもその距離が近いのです。事 実、ヨ−ロッパの哲学の専門家は自然科学の教養課程を経ていますし、19世紀 までは哲学者が多くの自然に関する科学的業績を上げています。今世紀の科学者 が哲学的素養を持っていたことは前述のとおりですけれども、かつては解析学の デカルトや微積分のラプニッツのように哲学者は自然学者だったのであり、あの カントも自然学の分野では太陽系の成り立ちを説明する「カント・ラプラス星雲 説」や潮の満ち引きによって地球の自転速度が遅くなることを説いた「潮汐理 論」などの自然科学的な業績を上げています。確かに科学の専門家が極端に進ん だ今日においてこのようなことはまれですけれども、少なくとも科学と哲学とに は次のような共通点が見出すことができます。それは、まず両者とも自然の事実 を通じて自然のあり方を探究する学問なのであり、自然に反することは誤りであ るとされること、そしてその探究によって明らかにされる内容は一定の定義を持 った言葉によって表現されるものであり、その意味でその内容は言葉によって再 構成された自然のあり方を示すモデルであるということです。

このように見ていくならば梅園の学問的態度がいかに近代ヨ−ロッパの哲学的 態度と近いものであるかが理解されると思います。「自然を師とせよ」という言 葉はもとより、実際に医者として自然学者として多くの観察を積み重ねて自分の 考えを実証しようとする点において、それ以上に過去の思想家の文言によってで はなく、自ら磨きをかけ定義した言葉によって自然のあり方を説明するモデルを 作り上げた点において彼は近代的な哲学者であったと言うことができるでしょ う。しかし、このことは哲学と科学とが同一であり、ど ちらかがどちらかに還 元できることを意味するものではありません。確かに梅園をはじ め、カントに してもヘ−ゲルにしても自然に対する学問的関心を持っていましたが、彼らは哲 学者であっても現代的な意味での科学者ではありません。というのも、近代とい う時代において成立した「科学」と呼ばれるものは〈仮説−実験−検証〉という 方法やその数学的表現などにおいて過去の学問とは違った方法論を確立している からであり、また「個別科学」という言い方があるように物理や生物などの特定 の分野を対象とするものであって、自然を総合的に探究しようとする哲学とは異 なる歩みを持っているからです。特に、現代では「科学技術」という言葉が示し ているように、科学的な成果は技術を通じて直接的に我々の生活に影響を及ぼし つつあるのであり、その意味で直接的には成果をもたらさない哲学は科学とはま すます離れたイメ−ジを持たれるようになってきているのも確かです。そもそ も、哲学は根源を問う学問としてあらゆる前提を疑いますが、科学はそのような 根源的な懐疑を持ちません。むしろ、近代科学はこのような根源的な問いを不問 にすることによって発展してきたということができます。

このような近代的自然科学の成立の背景にはデカルトによるあの心身二元論、 つまり存在するものを精神と物質とに分けたことがあったように思えます。つま り、存在するものについて思惟するものと数によって計ることのできるもの(延 長を持つもの)とに分けることによって、後者の探究を前者の存在とはかかわり なしに行なえるようになったということが近代自然科学誕生の要因になったとい うわけです。このことは「科学的」という言葉に対して難しい数式や複雑な実験 装置がイメ−ジされることからも分かると思います。この意味で、科学とは単に 自然を解釈し理解するための学問というだけではなく、より以上に自然を操作し それを支配する道具という性格を持つようになったということができます。とい うのも、自然を計測し一定の因果関係をそのうちに見出せるということは、自然 を計算しその計算とおりに自然に働きかけるならば、自然を望みどおりにするこ とができるということになるからです。機械論的唯物論というのはこのような近 代の科学的世界観の一つの反映であったと言うことができます。何故なら、機械 は計算通りに仕組まれた人間の創作物であり、よい機械はその計算通りに動くか らです。このような科学の歩みが技 術と結び付いて現代の科学技術の成果を生 み出していることはよく理解できると思いま す。ただ、よく言われていること ですが、このような科学技術の発展が核兵器のように人類に大きな危険を及ぼし ていることも確かですし、一方科学技術の内部においても、村上陽一郎氏の言う 専門分野の細分化によるタコツボ状態を生み出していることも見逃すわけには生 きません。このように科学とは、哲学や宗教のように根源的なものへの懐疑もし くは畏れなしにも発展するものなのであり、このような哲学や宗教の歯止めを持 たないならば盲目的に進展していく危険をはらんでいます。

にもかかわらず、20世紀という時代はこの科学を理想として哲学や宗教まで もこのうちに解消しようとしてきた時代であったと私は思います。つまり、自然 科学の成功に見られるような自然を操作し支配することの可能性をとことん追及 したのが今世紀の歴史であったというわけです。このような試みの最も典型的な もの、そして最も悲劇的な結末をもたらしたものは社会主義であったと私は考え ます。自然科学のレベルではせいぜい生物などがその実験対象とされたわけです が、社会主義においては社会全体、人間そのものがその対象とされてしまいまし た。社会主義者の多くは自らを「科学的」と称し、社会は改造できると確信して いましたが、結局は多くの犠牲者を出したにすぎません。確かに多くの社会主義 者は同時に理想的な民主主義者であろうとしたのですけれども、それ以上に社会 を操作し人間を支配することによって理想を追い求めてしまったのであり、その 結果が人間自身の破壊であったというわけです。人間は対象に働きかける主体で あって、単純に操 作され支配される客体ではないということに多くの人々は最 後まで気づかなかったのみ ならず、イデオロギ−という疑似宗教の成立によっ て人間そのものを振り回し続けたように私は思います。神話による宗教と事実に よる科学とは決して一つになることはありません。ここに私は宗教的な神話を喪 失した現代人の悲劇を感じます。自然科学の発展は人類に多くの希望を与えまし たが、その一方で宗教的な神話を事実の立場から破壊してしまいました。社会主 義とはその神話を「科学」の名によって埋めようとした試みであったというわけ です。事実はただそれだけでは人間に意味を与えません。科学は真実を明らかに してもその意味を与えてくれるものではないのです。科学によって与えられる真 実は事実として誰でも受け入れざるを得ない性格のものですが、宗教的な真理と は自ら主体的決断によって選び取らねばならないものです。にもかかかわらず、 この2つが社会主義において混同せられ、言わば社会主義的神話が科学的事実と して人々に強いられてきた所に20世紀の最大の問題があったと言えるのです。

哲学における自然観とはこの自然科学の成果とは違って自然全体のあり方を示 すものであり、それは一方で科学者に新しい自然観を提示すると同時に、「いか に生きるべきか」という価値の問題についても多くの示唆を与えるものです。梅 園の条理学はこの意味で自然が相即するもののバランスのうえに成り立っている ことを明らかにしているということもできるでしょうし、また、天地自然の循環 を説くことによって、そのシステムに危険を及ぼす環境破壊に見られる人間の無 理・無駄・無茶を戒めているということもできるでしょう。上下の世界観に対し て球体の世界観を提示した梅園哲学の価値観への影響はすでに述べた所ですが、 存在の根源的あり方の探究は、一方において事実の世界を明らかにしつつ、新し い価値観の可能性を提示する点で、科学技術と宗教との媒介の役をしていると見 ることもできます。

ところで、このように哲学と宗教、そして哲学と科学との関係を今まで明らか

にしていたわけですが、近代科学にせよまたキリスト教などの一神教にせよ、こ

れらは普遍性を求める文化を背景を持っています。しかし、日本においては科学

技術において多くの成果を収めているものの、この科学の根本にある哲学的伝統

に乏しく、一神教の伝統も希薄なこともあり、一般には普遍的なものよりも特殊

なもの、抽象的なものよりも具体的なものに重きを置く文化が中心だったように

思えます。次章では、梅園哲学の評価の問題をめぐって日本的な知的伝統の批判

を試みたいと思います。